中国报道讯(通讯员吴桂晴 熊军豪)中华文明五千年延续,文字是其最基本最主要的载体,而古汉字则是打开历史典籍,对话古代文明的一把钥匙,内江古文字研究者魏鸿毅一生都紧握着这把钥匙,去让古文字焕发出应有的魅力和美感。刚踏进魏鸿毅家的门槛,满墙的篆字书法就映入眼帘,在客厅正中央,摆满了笔墨纸砚的大桌子,见证了魏鸿毅每一次挥笔如神,被他的好友戏称为研习一般人看不懂的“天书”的“战场”。

魏鸿毅拿出一本本古汉字典籍供朋友们查看,泛黄的扉页记载着文字,也记录着魏鸿毅长达30余年的坚守。书中的内容他早已如数家珍,作为一名古文字研究者,如今的魏鸿毅,对剪刀篆、柳叶篆、垂云篆、麟书篆、刻符篆、垂露篆、龙爪篆、中山篆等32种篆字书法掌握得炉火纯青,同时对每一种篆体都有他独到的见解,能够将多种字体的艺术特点融合,让这些古文字焕发出时代的光彩。

少年明志 与字结缘

是从什么时候开始,发现自己对古汉字产生了浓厚的兴趣呢?魏鸿毅把时光拉回到少年的岁月。一开始,是受到了父亲的影响。魏鸿毅的父亲是一位抗美援朝战士,担任发报员的职务,写得一手好字;同时邻居又有一位能够双手书写各种字体的老师。家风的教导与邻舍潜移默化的影响,在他心里埋下了理想的种子,等待合适的机会到来,这颗种子逐渐生根发芽,生长成参天巨树。

十多岁时,年幼的魏鸿毅充分利用给大队(现在的村)扫帚厂生产的扫帚从内江送到成都高校去卖的“送货郎”便利条件,与各个高校的接待人员有了联系,其中同为内江老乡,时任川师(现在的四川师范大学)后勤处长的李明湘老师更是对魏鸿毅尤为亲切,通过与李明湘这层关系,魏鸿毅同川师其他教授也建立了很好的关系。

每次在李明湘老师家中吃饭,魏鸿毅都难掩心中对于知识的渴望,“李伯伯,你家里有什么书看吗?”李明湘在大学工作,家里的藏书众多,他看出魏鸿毅是一个爱读书的孩子,于是毫不犹豫地同意了他阅读自己收藏的书籍。

在李明湘家里,魏鸿毅全身心投入在书本的知识当中,不同类型的书,丰富的知识令他眼花缭乱,他像一块海绵,吸收着这如同珍宝的知识。现代汉语、写作、作品分析等书籍让他收获颇丰,然而当他读到与古汉字相关的书籍时,心中顿时充满了激动与神往。在书中,他看到了许多不同于现代汉字的字体,那充满历史古韵的字体让他近乎入迷,从未有这样一件事物让他感到如此精妙绝伦。他欣赏着、钻研着,慢慢地沉迷其中,从此开始走上了长达数十年的古汉字研究之路。

在那时,川师的古汉语可谓是王牌专业,李明湘知道魏鸿毅对古汉字有非常强烈的偏爱,便将他推荐给了川师古汉语专业的屈守元教授。在屈守元教授家里,除了学习基础学科,各类关于文学的书籍也都有涉猎,渐渐加深了魏鸿毅对文学的兴趣。同时,屈守元教授与任教于四川大学的徐中舒教授是好朋友,又把他推荐到徐中舒那里去讨教。

那时候的老师特别惜才,去到川大后,徐中舒也看出了他对文字的热爱,便安排了一个学校宿舍的床位供魏鸿毅休息,还指定了一些阅读书目。徐中舒当时正在编写《甲骨文字典》,魏鸿毅就在这样浓厚的学术氛围中同时学习现代汉语和古汉语。

高校进修 改变命运

1980年,经过多个假期的学习,魏鸿毅开始了人生的另一个阶段。上个世纪80年代的高考是真正意义上的“千军万马过独木桥”,教育资源远不如现在,不仅学校的数量不多,每年高考的录取率也仅仅只有5%,每个学子都渴望十年寒窗,跳出“农门”,魏鸿毅就是那千军万马中走出来的佼佼者。与其他同龄人一样,本着改变命运的想法,他以民办教师的身份顺利考入了人生的理想学府——内江教育学院(现内江师范学院),从此开始了系统学习古汉语的征程。

万事开头难。虽然有过学习经历,但第一学期的学习就给了魏鸿毅当头一棒。由于所学的教材版本存在差异,魏鸿毅在进行现代汉语对照时出了问题,第二学期重修才考过。

“我只考了59.5分!当时害怕毕不到业嘞……”回想起当年的窘境,魏鸿毅哭笑不得。

这一次的经历反而警醒他,在往后的学习研究中要更加谨言慎行,不可以混淆粗心。在内江教育学院的学习,巩固了魏鸿毅的古汉字知识结构,但在“请进来”的同时,魏鸿毅也在思考着如何“走出去”。

远赴巴塘 初具名气

时光匆匆,大学时光转瞬即逝,魏鸿毅也来到了人生的重要转折关头——毕业分配。1984年,甘孜州是内江地区对口援教的少数民族地区,当时的甘孜州人才稀缺,教育资源匮乏。作为时代中坚力量的青年,他毅然选择报名前往甘孜州巴塘县支教,在那里开始了他“走出去”的30年。

甘孜州巴塘县地处高原,日照时间长,紫外线强,气候干燥,初到这里,魏鸿毅水土不服,很难适应,彻夜难眠,但他有自己一套克服“水土不服”的良方。

“半夜12点之前从来没睡过觉。”谈起当年,魏鸿毅陷入了回忆之中。睡不着,就练字看书,这便是最好的休息,以致于即使后来习惯了高原藏区的气候,为了保证有时间研究古汉字,他仍然坚持少睡觉。

“想睡了,就吃几根辣椒提神,嘴里火辣辣的,又继续写。”魏鸿毅回忆道。随着时代发展,条件越来越好,刺激味蕾的辣椒变成了甜丝丝的冰糖,而在巴塘支教的几十年里,魏鸿毅的习惯一直没有改变过。白天,他是兢兢业业的高中语文教师,这段时间属于岗位、同事和同学,到了夜晚,他就变成了一位纯粹的追梦人,这夜阑人静的时光属于他自己了。

在修炼自我的同时,他也在努力做好本职工作。用他的话来说“拿了国家的钱,我就要尽职尽责。”在魏鸿毅指导的写作课上,参加各类作文比赛的同学,就有三十多人获奖。他所带领的教学班,语文成绩总是名列前茅。优秀的教学成果让他先后被选为巴塘县政协委员、政协常委。

在搞好教学的同时,魏鸿毅也做到了教学相长,将爱好的古文字融入教学,相得益彰,并继续深入研究书法和古文字。他说:“研究得越多,发现里面的学问越多,也越热爱我们中华民族宝贵的文化遗产。”魏鸿毅的笔记多数是用毛笔写的,有时会不经意被学生们发现,在他的悉心教导下,同学们对汉字产生了兴趣,每每翻阅魏鸿毅的笔记,大家都如获至宝,在师生间相互传阅。后来,魏鸿毅的书法从课堂走进了“巴塘十年成果艺术展”,在巴塘好评如潮,直至今日,巴塘老百姓家里还收藏着他的书法作品。

感受差距 潜心研究

在巴塘的小有名气并不能满足魏鸿毅的鸿鹄之志,退休后,他终于可以把全部的精力都用于研究古汉字。当他走出巴塘,去各地参加书展和艺术交流,他才发现,山外有山,天外有天,巴塘真的太小了!

魏鸿毅先后前往陕西各地交流,观看艺术展览。陕西西安作为三秦文化起源地和十三个朝代的都城,其中深厚的文化底蕴让他感受到极大的落差。

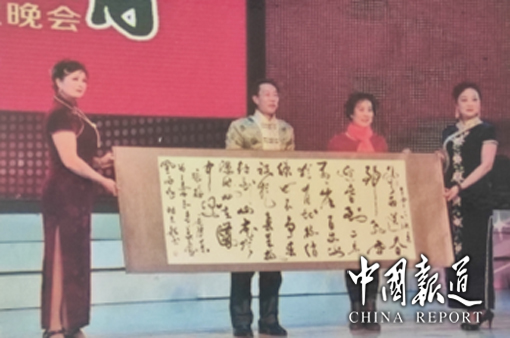

“哪怕是一个擦皮鞋的、摆摊的,他打出的借条,那个字都像是书法一样!”提及陕西之行,魏鸿毅打开了话匣子。这一次经历让他开始了深刻的自我反思,他逐渐明白,自己不能坐井观天。认识到自己与他人的差距后,魏鸿毅更加发奋图强,把以前研究过的甲骨文、金文、石鼓文密切结合,寻找其中的共同点和差异,并创作出更具艺术效果的书法作品。终于,功夫不负有心人,2016年,魏鸿毅受邀参加凤凰卫视网络知青春节晚会,现场即兴挥毫泼墨,书写毛泽东主席的《卜算子·咏梅》诗歌,展现给现场观众,他的书法艺术魅力给观众留下了深刻的印象。

不忘初心 传承创新

诗人何伟以“悟、深、细、透”等四字来评价魏鸿毅的篆书研究状态,说道:“他几十年如一日,研究古汉字渊源、发展历程、各时期的书法特征和一笔一画的象征意义,几乎耗尽了他自身所有的心血,几乎达到了不能自拔,我深感敬仰。”最后以诗赞之“三千岁月结绳功,源远流长气度雄。淡雅归真承古意,神奇奥妙耀苍穹。”

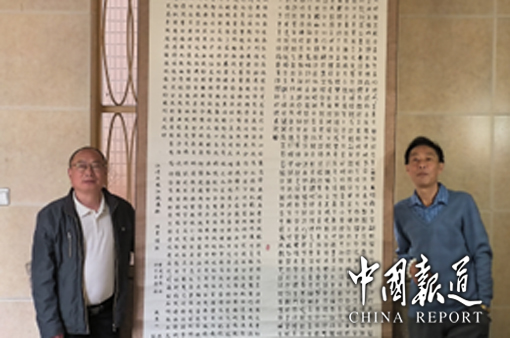

每天是夜深人静的凌晨三点钟起床开始研习到中午十二点,午间稍作小息后,又开始忙碌自己的“工作”到晚上十二点才休息,这已经成为了魏鸿毅多年不变的生活习惯。作品的创作不是一蹴而就的,最近他刚完成的一幅一千六百余字的长对联,前后花费了两个月时间,每天投入十几个小时,每完成一部分,魏鸿毅既满足,又有意犹未尽的感觉,等休息好了立刻由投入创作当中去。当问及他累不累时,他哈哈一笑,摆手道:“一点都不累,每一次创作,我都愉快得很!”

有时写着写着,魏鸿毅进入了梦乡,在梦里看到的,竟然还是未完成的作品,那一刻,如同灵魂在呼唤,沉睡的身躯一下惊醒,又马不停蹄地投入到创作之中。如今,每一次提笔,从理解体会,到胸有成竹,再到下笔如有神,早已融入他的灵肉,成为他人生中的定式。当问及他是否有想过放弃时,魏鸿毅坚定地摆摆手回答说:“没有!从来都没有过这个念头。”旁人看来枯燥无味的“天书”,是他滋养身心的食粮,身边的人评价他对篆书可谓是“痴迷”和“疯狂”。

“我现在脑子里成形但还没写出来的字有很多。”魏鸿毅感叹道,“光是‘福寿’二字,能考究的资料最多有一千三百多种写法,而我的研究,已经能够写出一千六百种了。”中华五千年文化源远流长,历史留下的文化财富需要有人追随、传承,更需要创新、发展。

时代在变迁,责任在传承。上世纪七八十年代的青年人们,奔走于祖国的大江南北,一些在沿海,见证发展日新月异,一些在边疆,守望国土安康;一些走在科技尖端,奠定综合国力,一些面朝黄土,开辟穷乡僻壤,而魏鸿毅选择坚守文化,追古溯今,穷其一生,担当古文字传承的“接力兵”。

中国古汉字的研究,是文明的延续,是历史的追溯,是艺术的创造。魏鸿毅在与好友谈笑间说道:“等过几年我还要出国去宣传古汉字文化,我现在年龄还不大嘛……”年近古稀,但热爱能让人的心变年轻。中华文化五千年历史,魏鸿毅走过每一步,都沿着前人的足迹——这是传承;而他走出的每一步,承载的是让中华文化迈向世界的——创新。

责任编辑:刘世彬

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

投诉举报电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508